本エントリは、当サービスが書籍「とーくばっく~デジタル・スタジオの話」に寄稿した記事 “音楽性を高めるボーカル・エディット” からの抜粋です。

また、こちらは同書収録の第10章「補正可能時代の収録ボーカリストが知るべきこと」の応用編です。10章が主に歌唱者を想定読者としている一方で、本項は制作サイドに向けた内容になります。

ボーカル・エディットの目的

音楽ジャンルの中でも特に消費サイクルが早いポップスにおいては、一旦リスナーの注意を引くことに成功した後は、曲の最後まで一瞬たりとも意識が離れることなく聴いてもらえることが理想的です。

アレンジの傾向や技術的な進歩もあり、近年は上記の目標を達成する上で、繊細なバランシングで完成品のクオリティを高めることが不可欠になってきました。過去にはトラック・コンプやバス・コンプでミックスをまとめ上げていたようなアプローチも、トラックの明瞭度を最大限保つために、0.5dB単位で数十ものトラック・フェーダを上下させるオートメーションにとって代わられつつあります。このような緻密な音作りにおいて、ボーカル・エディットは歌手が持つ力を少しでも余すところなくリスナーに届ける上でも重要な作業であると考えられます。

誤解のないように先にいいますと、手の込んだボーカル・エディットを行った結果、歌手の人間味までをも潰してしまっては、元も子もありません。本章で取り上げるのは、よくある「しゃくり上げ」を加えるといったドラスティックな加工ではなく、よりさりげない手法ばかりです。これらは、例えるならミックス作業においてパート間のマスキングを除去するために使われる、ほんのひとつまみのEQのようなものです。ひとつひとつの効果は微小でも、それらが累積することにより大きな変化が生まれます。

近年の楽曲は昔と比べ、周波数帯域の埋め具合やリズム構成において、圧倒的に情報量が増えています。そのように複雑化したオケに対して、主役たるボーカルが一瞬でも負けてしまうと、たちまちリスナーの意識は楽曲の世界から現実に引き戻されてしまいます。

例えばボーカル・トラックをソロで聴いたとき、不自然なほどにピッチが安定している場合でも、シンセサイザーを隙間なく敷き詰めた厚いオケの中では収まりがよく、むしろ効果的な場合があります。一方、そのようなボーカル・トラックを生楽器主体で周波数帯域にゆとりのあるオケに放り込んだ場合、高い確率で不自然に聞こえます。

このように、ボーカルを適切に処理すればオケとの一体感を高めることが可能ですし、逆に方針を誤れば悪目立ちさせてしまうことも起こりえます。

ひと昔前までは…あるいは現在でも一部の方々にとっては、ボーカル・エディットとはただただ演奏のアラを隠すための作業でしかないと認識されているように見受けられます。しかし、今日のポップスにおいては、リスナーの耳を掴んだまま一瞬たりとも離すことのないよう、素材を研摩し、音楽性を高める上で必須の工程となっています。

木を見て森を見ず

これはボーカル・エディットに限らず、主旋律をとるあらゆる器楽演奏にも通じることですが、重要なのは続けて聴いたときに自然に流れる、あるいは不自然であったとしてもそこに意図が感じられるフレージングを目指すことです。

(※中高吹奏楽部に在籍した経験のある方は、たかだか1フレーズを磨き上げるために膨大な時間をかけた、あの夏を思い出していただければよろしいかと思います。)

ボーカル・エディットにおいては、ともすれば、切り出したミクロな一部分が自然か不自然か、正確か不正確かに目がいきがちです。一旦この視点に捕らわれてしまうと、旋律全体が躍動するひとつのフレーズとしてリスナーの感情に訴えかける力を持っているかどうかといった、よりマクロな視点から評価をすることが困難になります。

音程、タイミング、子音や母音の音価(長さ)のそれぞれにおいて、旋律の流れを妨げる要素がフレーズ中やその前後にないか、全体を俯瞰するように注意深く耳を傾けることが重要です。

研摩ポイント事例

以下では、旋律の流れを止め、一度掴んだリスナーの意識を手放す原因になりかねないポイントをいくつか例示します。

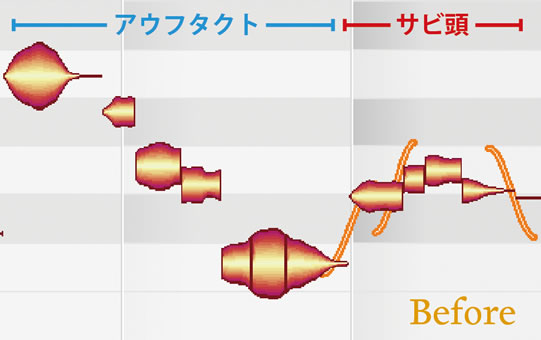

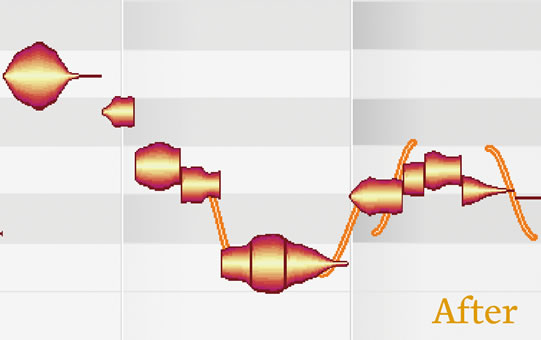

研摩ポイント:ダウンビートやアウフタクト、その前後の強弱差

丁寧に書かれたメロディや歌詞は、一音一音をどのぐらいの重みで歌うべきかを自ら語りますし、また、奏者がそれに従うことで力強い流れを作ります。やや極端な例ですが、行進曲風のアレンジで8分音符主体のメロディを歌う場合は裏拍よりも拍頭の方がわずかでも強い方が、少なくともその逆よりは自然に流れるでしょう。また、サビ前のアウフタクトよりもサビ頭の方が強くなるのが自然です。(アウフタクトの和訳が「弱起」とされたのは、それなりの理由があってのことです。)

しかし、歌手の技量や、掛け録りされたコンプレッサの設定などによっては、収録された演奏が、旋律が示唆する音量変化とは逆行することもあります。こういった場合、各音の強弱関係をより自然なかたちに寄せるように、音量をわずかに調整するだけで流れが大きく改善します。

先ほどあえて「自然なかたちに寄せる」としたのは、必ずしもダウンビートの方がアウフタクトよりも波形やメータ上で大きくある必要がないためです。本来小さくあるべき方を若干小さく、大きくあるべき方を若干大きく寄せるだけで、最終的には大小関係が入れ替わらなかったとしても、何もしないよりは十分に効果的です。

ところで、この作業はフレーズの一部に対して音量のみを調整するわけですので、極論するとミックス時にトラック・オートメーションでも同様の効果を得ることは可能です。しかし、あえてボーカル・エディットの段階で対応する方が合理的といえる理由がいくつかあります。

理由1:音量調整の結果、他の要素も再調整を要する場合がある

旋律を構成する要素は、それぞれが複雑なバランスの上に成り立っています。たとえば上記の例であれば、音量というひとつの要素を操作した結果、タイミングや音程といった他の要素についても「落としどころ」が変わって聴こえる場合があります。よって、ボーカル・エディットの段階でまとめて調整を行う方が合理的であると考えられます。

理由2:曲全体が最終形に近い状態からミキシングを開始できる

ボーカル・エディットの段階で音節の音量調整を終えると、編集者とミキシング・エンジニアが同一でない場合、後者の手元には最終形に近い素材を渡すことができます。また、私見ではありますが、ディレクターがボーカル・エディットやミックスを兼任する場合でも、それぞれの役割を果たすべくアタマを切り替える頻度が少ない方が、何かと作業がスムーズに進むように思います。今回の例に当てはめると、ミックスに取り組む段階においては、ディレクター的なマインドで演奏のブラッシュ・アップにフォーカスしてしまうと、本来ミキシング・エンジニアが注視すべき全体のバランスを見失いやすくなります。前もってボリュームの抑揚を演奏の一部として完成させておくことでミックス中に役割の切り替えを減らすことができるのであれば、それに越したことはありません。

続きは書籍「とーくばっく~デジタル・スタジオの話」第2版をご覧ください。