今回は、ちょっと真面目な「位相」に関するお話(と、お知らせ)です。

EQを使用すると「位相が変わる」ということは、なんとなく聞いたことがあるかと思います。

このことを意識すべき理由やその重要度は場面によって異なりますが、特にマルチマイク収録を行わない限りはそれほど大きな問題にならない(あるいはそのように考えられてきた)ため、DTMから音楽制作を始められた方は、位相の話はむずかしいもの、とっつきにくいものとしたまま、特に深く掘り下げることなく過ごされてきたケースが少なくないものと想像します。

しかし最近、これまでに私が耳にしてきたものとはやや異なる切り口で、位相にまつわる問題を取り上げている記事を目にました。そこで紹介されていた内容は非常にわかりやすく、また大なり小なりミックスをされている方々にとって無視しがたい内容なのではないかと思われました。

今回はこちらの話を紹介がてら、あらためてEQによる位相変化とはなにかについて、イチからおさらいしてみたいと思います。

EQによる位相歪について十分に理解されている方は、事項「位相歪とは」を読み飛ばしていただいてもよろしいかと思います。

位相歪とは

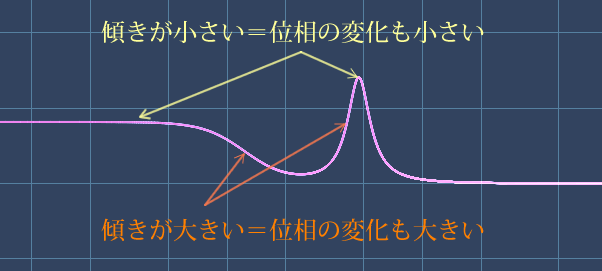

基本的にEQを使用して特定の帯域をブーストまたはカットすると、EQによるレベル変化とは別に、設定周波数に近い周波数をもつ信号成分において「山と谷のタイミング」に変化が生じます。

先ほど「設定周波数の付近にある信号成分」としましたが、正確にはこの「山と谷のタイミング」の変化量は、その周波数におけるEQカーブの「傾き」により決定します。

このことから、たとえば低域を増減するにしても、シェルビングEQよりも12dB/octのハイパスフィルタの方がEQカーブの勾配が急であることから、付近の周波数の「山と谷のタイミング」におよぼす影響が大きいことがわかるかと思います。一般にシェルビングEQの方がピークEQやフィルタよりもサウンドへの影響が少ないとされる理由も、この辺りにあるのかもしれません。

EQにより山/谷のタイミングが変わるこの現象を指し「信号が遅延」するという表現が用いられることがありますが、厳密にはディレイ・ユニットを通したかのように遅れるというわけではなく、上下する波のタイミングが変わると考える方が実情に近いかと思います。

このように特定の周波数成分のみ山と谷のタイミング(位相)が元の状態から変化することを【位相歪】といいます。 ただしこれは、単純に元の信号とは違うというニュアンスから「ひずみ」と呼ばれるだけで、特にこのことにより信号が劣化したり、倍音が増える(サチュレーションが加わる)といったことはありません。

また、これはアナログEQのほか、リニアフェイズ方式でないデジタルEQにおいては避けようがない性質です。

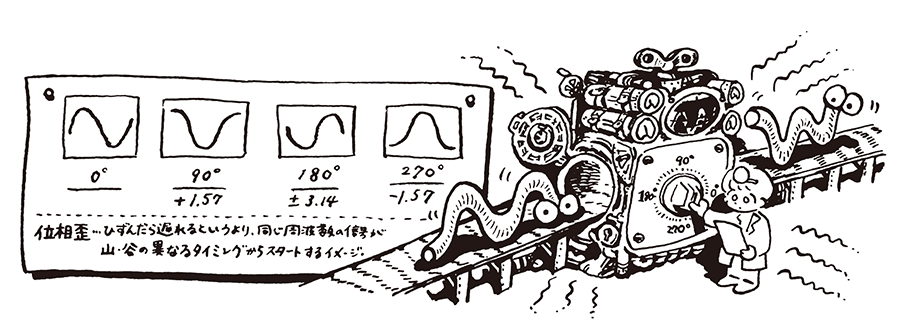

位相変化の度合いは通常、一波長を360度として角度で表します。

たとえば元の信号に対して1/4波長、1/2波長、3/4波長分だけタイミングが変わった信号は、それぞれ90、180、270度回転したといいます。

位相が変わるといいコト、困るコト

過去に筆者は、次のような実験をしました。

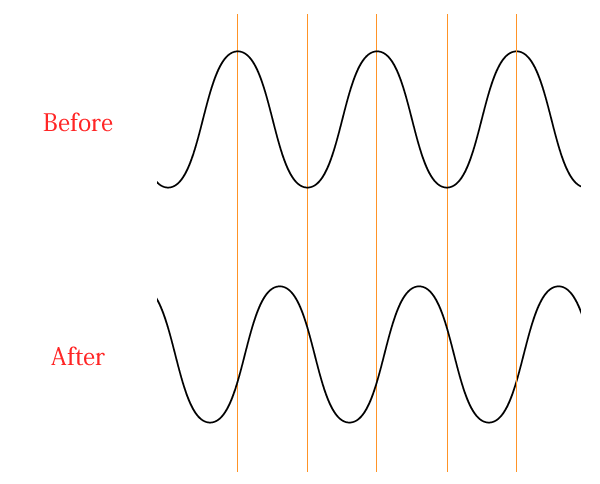

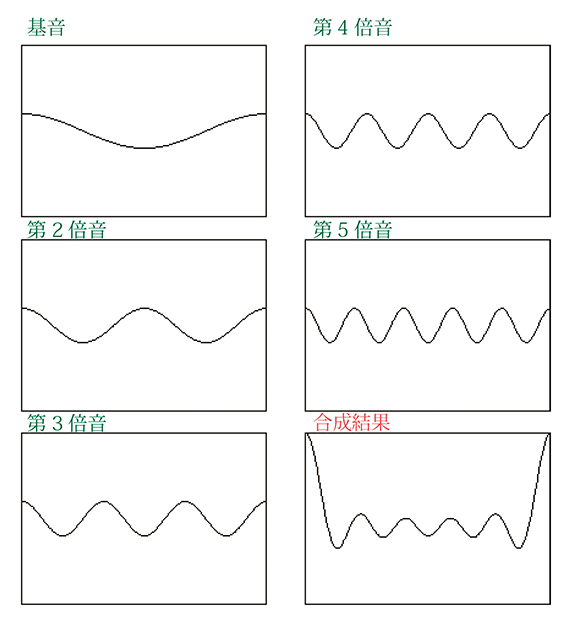

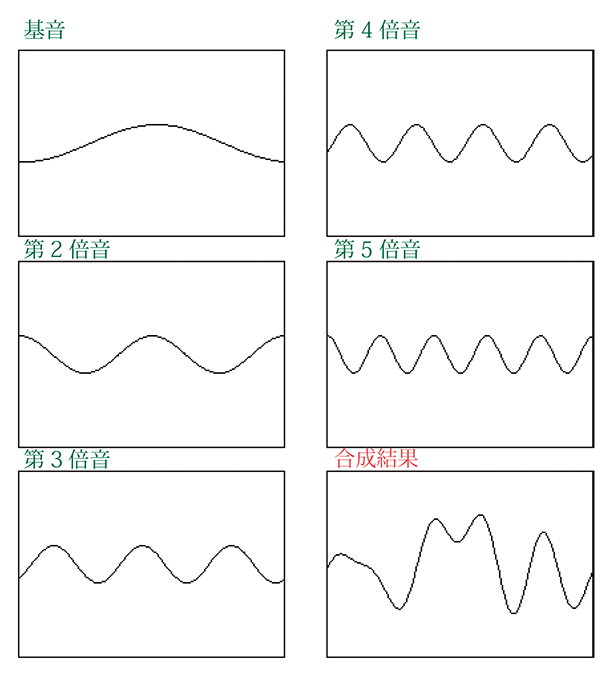

まず、レベルが等しい基音から第5倍音までを、信号開始直後(下の信号波形、左端)に各成分の山が重なる合成波を生成しました。

次に、EQは使用せず単純に倍音の位相を変えることでどのような変化が生じるか観察してみました。

詳細は後述しますが、上記「After」は、目視でピークメータがもっとも低い値を指すポイントを探しながら、各倍音のタイミングを手動で調整した結果です。

さて、この実験の結果、Before & Afterでは次のような変化が見られました。

- スペアナ:変化なし

- VUメータ:変化なし

- ピークメータ:5~6dBほど低減

- サウンド:???

※上記の結果に見られたようにVUメータ(≒体感音量)はそのままに、ピークが6dB近くも低くなっています。これは一見すると、マキシマイザ/リミッタを使い、いわゆる高音圧を志向される方々には朗報に見えるかもしれませんが、次項をご覧になればその考えも変わるかもしれませんので、あまり過度な期待なされませんよう…

しかし、単純に倍音の重なるタイミングを変えることによるサウンドの変化はというと、大変にビミョーなところでした。

ピークメータからも合成波の波形からも、スピーカの振幅が低減していたことは間違いありません。

この影響もあってか、なんとなく音が滲みボヤけたようにも感じましたが、これがミックスにおいて重大な事項であるかというと、そのときの私には明確な判断がくだせないまま、この実験は一旦終えました。

※実験の詳細については、書籍「とーくばっく 第3版」をご覧ください

続・位相が変わるといいコト、困るコト

さて、前述の試験を終えてしばらく経った頃、同じ事象についてより具体的な考察をSound On Sound誌2019年10月号に掲載された”Pure & Simple / How not to mess up your mix“と題した記事に見つけました。

記事自体は、ミックス中のエフェクト処理を最小限にとどめるべき理由を順序立てて説明するものですが、こと位相処理に関して、次のような考察が提示されていました。

自然界の音は基本的に各倍音の山が揃っており、ある意味それがヒトの聴覚にとって「もっとも自然な状態」「認知しやすい状態」にあるということです。

ヒトの脳は、多数の倍音から構成される音(電気的に生成されたサイン波を除く、あらゆる器楽音)を耳にするとき、基音と倍音の山が揃っている成分を無意識レベルで同じパートに属する信号成分と知覚するそうです。

EQやフィルタ処理を行うと、各倍音間の相対的なレベルだけではなく、基音と倍音の山が重なり合うタイミングの関係性も変わります。

すると、特にステレオ音像内において複数のパートが同時に鳴っているときなどは、どの信号成分がどのパートに属しているのか判別が無意識レベルで困難になり、結果としてパート間の分離が悪くなったり、音像全体の明瞭度が損なわれます。(同記事中では、これを「脳の認知負荷が高まる」と形容しています)

蛇足ですが、前項で倍音の位相を手動調整したケースでは、Before/Afterの合成波の波形を目視で比べても、どこからどこまでが一周期であるかの明確さが異なるように思われました。この点もパート間の分離と関係があるのかもしれません。

一般に、音楽制作における信号チェーンの中には、特に中低域において基音と倍音の位相関係に影響を与える工程が無数に存在します。

もっとも素の信号チェーンでも、音の入り口であるマイクが無指向性でない場合、位相歪が起こりえます。(余談ですが昨年リリースされたAl Schmit氏の自叙伝にあった「近年は可能な場面では必ずOmniで収録する」とあった話とオーバーラップします)

次に、マイク・プリアンプ、コンソールのチャンネル、それに続くプロセッサ…これらもなにかしらのフィルタを内蔵していることが少なくありません。

なお、シンセサイザのように、そもそも現実に存在しないような音であっても、基音と倍音間の位相関係がパート間の分離に影響しないわけではありません。電気的に生成された音色は、位相歪みによる音色変化の耐性は生楽器よりも高いとされていますが、特に音像の前景に配置し、他のパートとは明確に分離させたいトラックについては、生楽器同様に配慮が必要かもしれません。

このように、ひとつのパートにおける倍音成分の位相関係を壊し、パート間の分離を知覚させる情報を欠落させないためにも、信号チェーンは可能な限りシンプルにすること、また一旦ミックス時のサウンドが確定したら、より少ないエフェクト数で同じ目標に到達する手段がほかにないかどうか再検討するべきであると、同記事は結んでいます。

他にも有用な話を多く含みますので、興味のある方は原文を参照してみてください。

本エントリの執筆時点では会員限定の有料記事となっていますが、2020年の春頃には無料公開されるはずですので、ぜひブックマークしてのちほどチェックされることをお勧めします。

信号がない低域をEQで持ち上げる理由?

この話に関連して、こんな考察も可能であるかと思います。

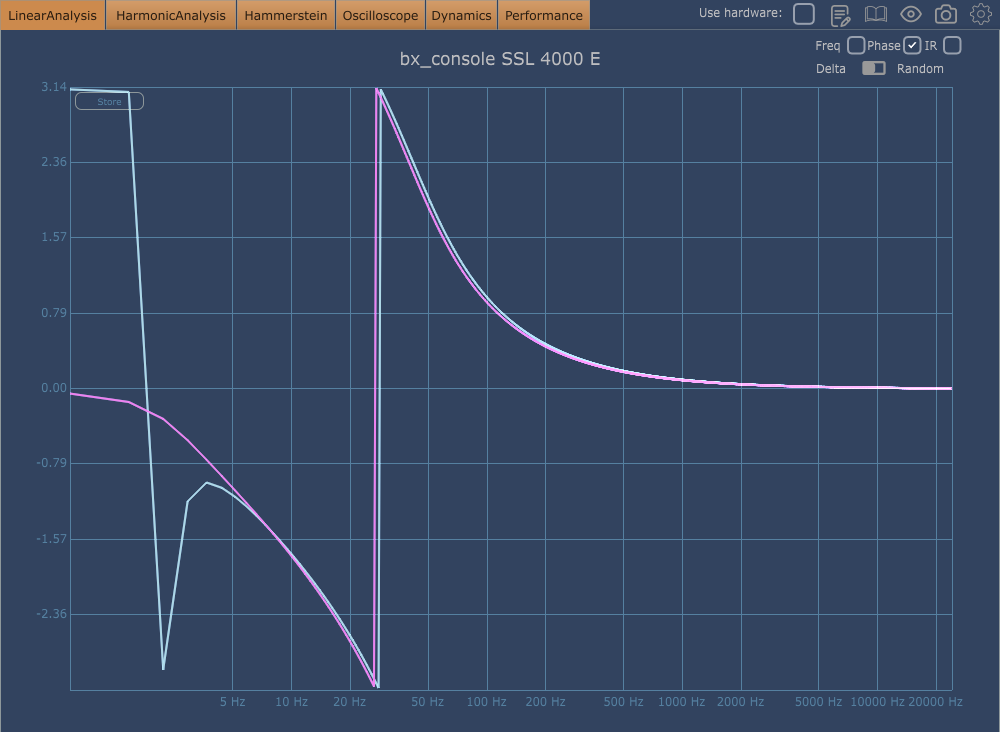

プラグイン「bx_console 4000E」を使い、ボーカル・トラックを処理する場合を例にします。

まず低域の地鳴りなどをカットすべく、ハイパス・フィルタを有効にしてみました。

この設定で不要な低域成分はカットできましたが、その代償としてちょうどボーカルの基音と第2倍音の位相関係が崩れてしまいました。

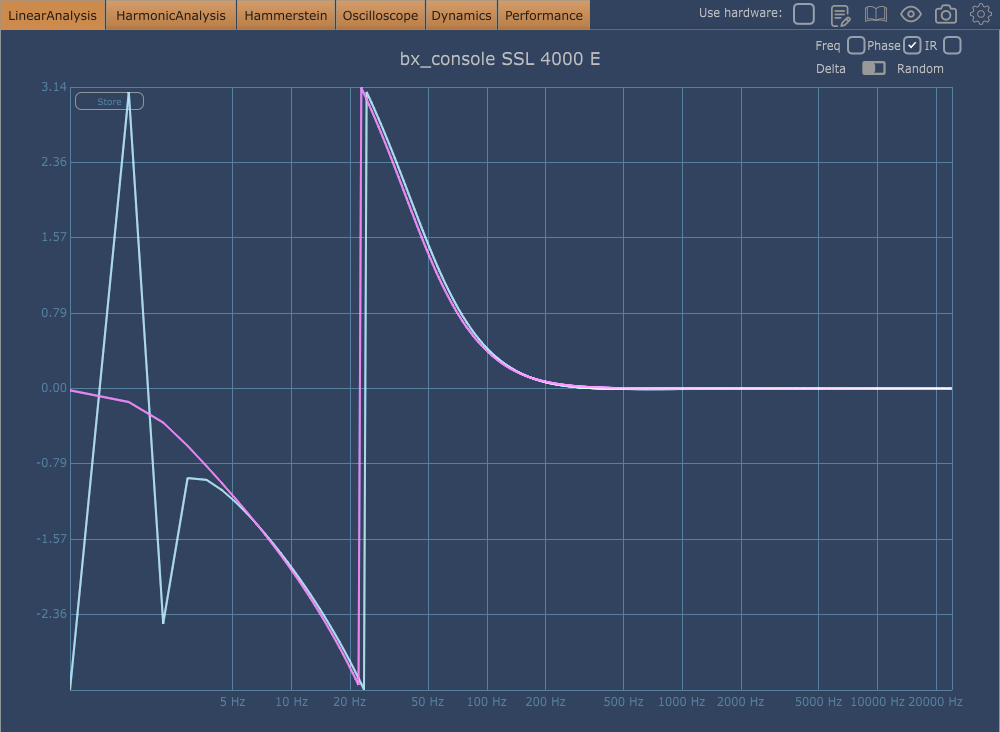

ここで、同プラグインのローシェルフEQの周波数を下限値に設定してブーストしました。

すると若干ローが持ち上がることにはなりましたが、それと同時に、はじめのハイパス・フィルタにより失われた基音と第2倍音の位相関係を、ある程度修復することができました。

先のSOS誌に掲載された記事では「Pultec系EQのローシェルフが好んでブーストに使われているのも、指向性の強いダイナミック・マイクなどにより失われた基音と倍音間の位相関係を修復して明瞭さを取り戻す上で、同機が適していたからではないか…?」という著者の考察が紹介されています。私自身は大変興味深く感じ、また手元の素材で実験した上でも大変説得力のある考えだと感じています。

さて、ここまで読み進める忍耐力と好奇心をお持ちの方であれば、すでにお手元のプラグイン…特にモデリング系の製品が、どの程度トラックの位相に影響を及ぼしているのか気になり始めているのではないかと思います。

“DDMF Plugindoctor” というアプリケーションを使用すると、ここで取り上げた位相の変化をはじめ、VST/AUプラグインの各種特性を測定することができます。

このアプリケーション、通常の販売価格も$25と低廉ではありますが、ちょうど本エントリの執筆時からCyber Mondayにかけて、さらに40%引で販売されています。

Black Fridayで安いからとプラグインを買い漁るのも結構ですが、ともすれば機能が重複するような製品で手数を増やすよりも、すでに所有している製品やそれぞれの特性の違いを、このような測定ツールでよりよく知ることの方が、よりよいミックスにつながる…かもしれません。

そして…さらに!

実はPlugindoctorの使い方を、ときにはマニュアル以上に詳しく説明し、また有名どころのプラグイン35種類以上を測定してみてわかったことをまとめた本が、2019年12月8日にリリースされます。

本ブログエントリに使用したカットをはじめ、表紙をデザインしてくださった あけたらしろめ さん描きおろしのかわいいイラストも多数収録されています。

こちらもCyber Mondayセールとして、2019年12月2日24時まで先行申込分を特価にて販売致します。

ぜひご覧になってみてください。