Leapwing Audio によるサブハーモニックシンセサイザ RootOneの機能紹介とレビューです。本エントリでは製品概要に続いて、GUIを見ただけでは自明でないパラメータの解説、最後に本製品が特別であると筆者が考える理由をご紹介します。

本稿が、同製品をよりよく知っていただくきっかけになるだけでなく、試用される際のお供になれば幸いです。

概要

RootOneは、カテゴリとしてはいわゆるサブハーモニックシンセサイザに分類されます。低域が弱いときに補強することを目的としますが、EQなどのようにすでにある成分を持ち上げるわけではなく、「シンセサイザ」という語が示すとおり、原信号に基づいて低域成分を生成します。こういった用途の機器はアナログ時代から存在しましたが、RootOneが最先端と呼ぶに足る理由については後述します。

ほかに、低音楽器にまつわる処理として、原信号中の低音や自ら生成した超低周波に倍音を加える機能も、RootOneには備わっています。これにより、低域の再生能力に乏しい小口径のスピーカなどでも、低音楽器がしっかり聞こえるようになります。

ここまではbx_subsynthなどといった従来のサブハーモニックシンセサイザと変わらない面もありますが、さすが毎度毎度、謎技術をウリにしているLeapwing Audio社製品だけあって、RootOneの性能は一線を画しているようです。

機能解説

おおよその使い方はGUIから推測ことができるかと思いますが、中にはマニュアルを見ないと自明でないものもあります。このセクションでは、おおまかな構成と一部機能の詳細をみてみましょう。

SUBHARMONICSセクション

SUBHARMONICS (下方倍音)セクションでは、原信号から生成する1オクターブ下の信号に関する設定を行います。

フェーダ / クロスオーバー

同セクションには異なる周波数帯をカバーする3つのブロックがあります。それぞれの範囲は可変となっており、自由に設定できるます。成分を足したい帯域を設定し、そのブロックのフェーダを上げると、原信号中の1オクターブ上の範囲からソースになりそうな信号が自動的に検出されます。

なお、3つのブロックには SUB / THUMP / PUNCHというラベルこそ付いてはいますが、これはそれぞれの帯域がつかさどる役割の抽象的な表現にすぎず、ブロックごとの機能や特性自体は基本的に同じとみえます。

RootOneの使い方としては、たとえばスペアナを見て100Hzを中心に動いているベースの重心を下げれば効果的だと感じた場合、その半分にあたる帯域を3つのブロックのどれかがカバーするように設定し、フェーダを上げてやるのが基本になるかと思います。

DRIVE

生成した低周波に対して上方倍音を発生させたいときに、後段のHARMONICSセクションへ送る信号レベルを設定します。HARMONICSセクションのフェーダが下がりきっている状態ではこのパラメータは出力に影響しません。

DYNAMICS

生成された信号のレベルが、原信号のそれに追従する度合いを設定します。値が低いほど、生成される信号のレベルは原信号のレベルの影響を受けにくく、安定します。

ATTACK / DECAY

ATTACKは、生成される信号のアタックの強さを設定します。値が低いほどアタックが弱くなりますので、たとえばキックに加えるサブローが、あえて原信号のトランジエントと重ならないようにしたい場合などは低めに設定します。 一般的なADSRエンベローブにみられるAttack Timeの感覚とは逆になりますので、注意が必要です。

DECAYは、トランジエント通過後に生成される信号が減衰するまでの時間を設定します。

これらのパラメータで設定できる範囲では、原信号に対して極端に長く持続するサブローを生成したりすることはできないため、あくまでもレイヤーを重ねる範囲で微調整を行うような使い方になるかと思います。

HARMONICSセクション

こちらはSUBHARMONICSセクションとは逆に、原信号、あるいは生成された低周波に対して上方倍音を生成します。

前述のようにフェーダが下がりきった状態ではSUBHARMONICSセクションのDRIVEパラメータは出力に影響しません。この1点を除けばHARMONICSセクションの使い方はほぼ自明かと思いますので、ここではCOLORパラメータだけを説明します。

COLORは数値が低いほど、信号波形の+/-が対称的な信号が生成され、数値が増すほど非対称になります。マニュアルでは「前者がよりテープ寄り、後者がより真空管寄りのサウンド」とされています。

その他

- メータは基本的にRMSとピークレベルを示しますが、Outputセクションのメータだけは、ラウドネスメータなどと同じLUFSを示します。 RootOneによって低域が補強されたことにより、統合ラウドネスにどの程度影響するかを推し量る上で便利な機能かと思います。

- 生成された信号を個別に聴くためのSOLOボタンが、SUBHAMONICSセクションの各ブロックや、HARMONICSセクションのフェーダの下にあります。それぞれ、Shift+クリックで排他ソロ、Alt+クリックで全ソロ解除となります。

なにが特別なのか

さて、ここまででRootOneの機能やおおまかな使い方をご覧いただきましたが、従来のサブハーモニックシンセサイザとはどのように異なるのでしょうか?

同製品の優れている点は、次の3つに集約されると筆者は考えます。

利点1. 生成する低音のソースとなる信号を自動検出する能力

特にバスや2mixに対して処理を行う際、検出したい元信号の帯域が混雑するほど、クリーンで有効なローを生成することは困難になります。筆者の想像にすぎませんが、この辺りの解析には同社が DynOne などでウリにしている、独自のフィルタ技術が投入されているのではないでしょうかと思います。

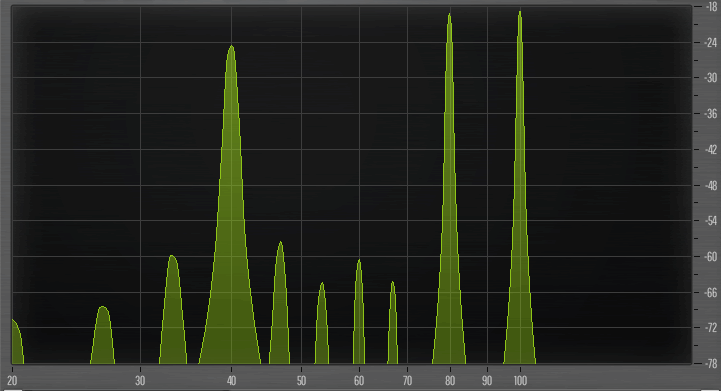

下図は、少しイジワルをして80Hzと100Hzの両方を入力してみたところです。SUBHARMONICSセクションのクロスオーバは、入力されたいずれの信号成分に反応してもおかしくないように設定しました。混変調のためか若干の不要な信号が生じてはいますが、80Hzの信号のみが選択された上で、その1オクターブ下の正弦波がキレイに立っているのがわかります。

下記は、同様に80Hz と100Hzの信号を、今度はbx_subsynthに入力したところです。

原信号のどの成分に対してローを生成するかについて迷いが見られることに加え、上方倍音も生成しています。こちらは「なんでもいいから低域を埋めたい」という用途には適しているかもしれませんが、クリーンな正弦波でベースを太く支えたいという近代的な用途においては、RootOneには敵わないかもしれません。

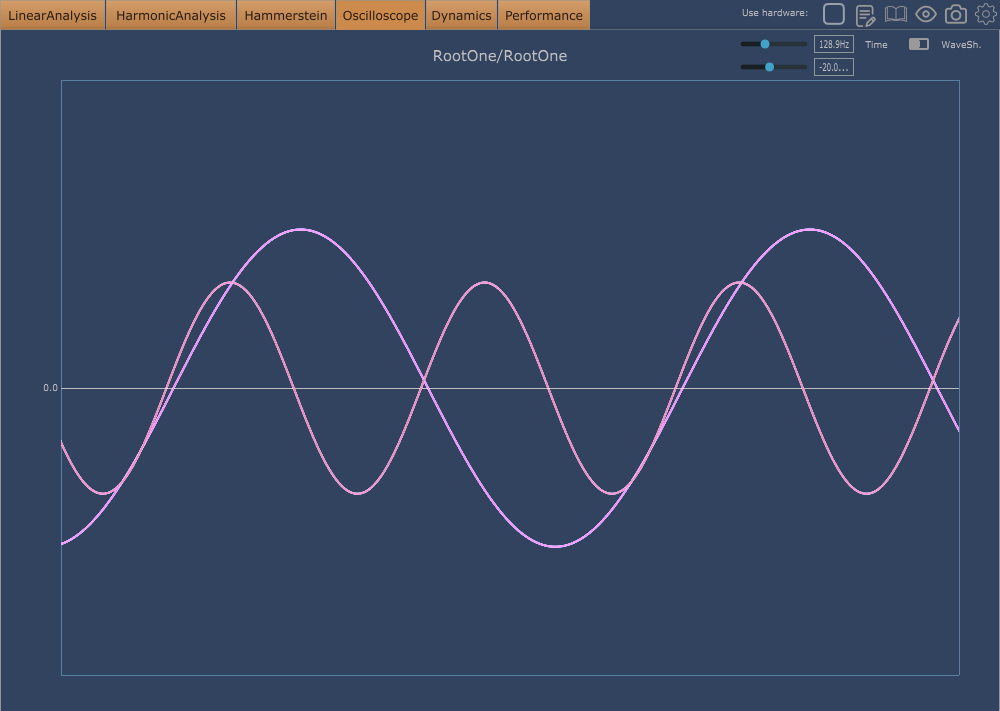

利点2. 生成される信号の位相が原信号に揃えらる

詳細は割愛しますが、これは生成された信号が原信号に対して能率よくはたらき、最大限のエネルギーで再生されることを意味します。(詳しくは過去のエントリ「ちょっと真面目な位相の話」をご覧ください)

低域を補強する手段として、同種の製品を使う代わりにサブベースのシンセを手弾きしたり打ち込んで重ねた経験がある方は少なくないと思いますが、そういった手法では、よほど工夫しないと倍音間の位相は最適な状態になりません。

RootOneを低域~中低域のパートに試して音が特別に太いと感じられたのであれば、おそらく倍音間の位相が考慮されている点が大きく寄与しているのではないかと思います。

これを実現しているアルゴリズムはLeapwing Audio製品にありがちな謎技術(あるいは、筆者の拙い数学的知識を凌駕するもの)ではありますが、その目的とするところ、また音抜けが良い理由は、実はかなり明快かつ合理的であるともいえます。

3. 原信号になじむよう、最低限度のダイナミクス処理まで担う

従来の同種製品で生成された信号は、特にグルーヴを重視する音楽(つまり、おそらくたいていのケース)では、グルーヴを抑制するためにダイナミクスを中心とした後処理を必要としたかと思います。

たいていのケースにおいて、この作業はRootOneが内蔵するダイナミクス関連の3つのパラメータでカバーできそうですので、インサートFXとしても気軽に使うことができるかと思います。

最後に

このように、RootOneは従来のサブハーモニックシンセサイザよりも簡単、確実に、クリーンで安定したロー/サブローの補強ができるかと思います。前述のように位相を管理する設計のため、シンセベースをレイヤーすることと比べて時間短縮になるだけでなく、音像もより安定したものになることが期待できます。

生楽器のベースを交えたミックスをモダンに仕上げたい方や、低音に弱い2mixやステムの補強/レストアなどをされる方などは、一度試される価値があるかと思います。