「可能な限り高いレベル」で作業する必要がない理由

デジタル領域

使用するデジタル・ミキサーやDAWが内部処理に浮動小数点数を使用している場合、これらのデジタル・バスの中でレベルを100dB上げ下げしようが、基本的に音質には影響しないことは前述のとおりです。

もう少し具体的に述べますと、浮動小数点数には、取り扱う信号よりも「一定量」低いところに量子化ノイズが現れるという特性がありますので、いかなるレベルで信号を取り扱おうともS/Nに影響はありません。

※詳しくは書籍「とーくばっく~デジタル・スタジオの話」「4-10 浮動小数点数のダイナミック・レンジ」をご覧ください。

A/D変換時

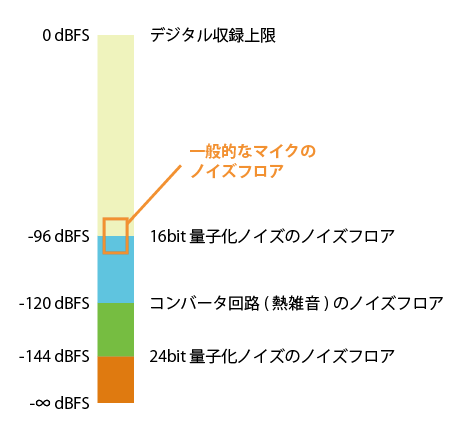

かつて業務用マルチ・トラック・レコーダの業界標準機であったSONY PCM-3324は、記録時のビット深度が16bitであり、ダイナミック・レンジは96dBでした。これは一般的なマイクのS/Nと同等、あるいは若干高い程度でした。よって、PCM-3324に限らず16bitでマイクの音声を収録する際には、楽音がPCMの量子化ノイズに埋もれないよう「オーバーロードしない範囲で可能な限り高いレベルで収録する」ことが合理的でした。

なお、PCM-3324出荷時の基準レベルは「-20dBFS=0VU」となっていましたが、上記の理由からもS/Nが問題となり、のちに-16dBFS=0VUでの運用が一般的になったことが、前述したJAPRSの推奨する基準レベルのルーツでもあります。

その後、コンバータは24bitが主流になり、ダイナミック・レンジは96dBから144dBに拡張されました。

一方、デジタルの量子化誤差によるノイズとは別に、コンバータの熱雑音(アナログ機器内の抵抗が発するノイズ)というものも存在します。これは現在、最も上質のコンバータであっても-120dBFS程度に現れるとされています。

要約すると、かつて16bit世代のレコーダでは

- 熱雑音<量子化ノイズ

であったのが、24bit世代の機器では

- 熱雑音>量子化ノイズ

となり、量子化ノイズは無視できるようになりました。

また、一般的なマイクで音声収録をする場合、マイク自体がもつ内部ノイズによるS/Nは、良好なものでも100dB程度です。つまり、現状においてボトルネックになるのはマイクであり、レコーダの最大入力レベルを狙うべくゲインを上げたところで、マイクが持つ内部ノイズも同時に上昇するだけで、S/Nは向上しません。また、当然レベルを上げた分、0dBFSを超える可能性が高まります。よって、収録時には、現在欧米の各団体が推奨するレベルを基準としても信号品質への影響はないと考えられます。

※本稿は書籍「とーくばっく~デジタル・スタジオの話」第3版収録分より、著者承諾のもと再編、転載しました。